我室开发出具有凸出位点结构的“悬浮”式单原子催化剂

作者:江训柱 时间:2025年01月23日 15:24 点击数:

近日,我室波涛研究员、张波副研究员与催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队,以及香港城市大学刘彬教授和福建师范大学于广涛教授等合作,在新型单原子催化剂构建方面取得新进展。

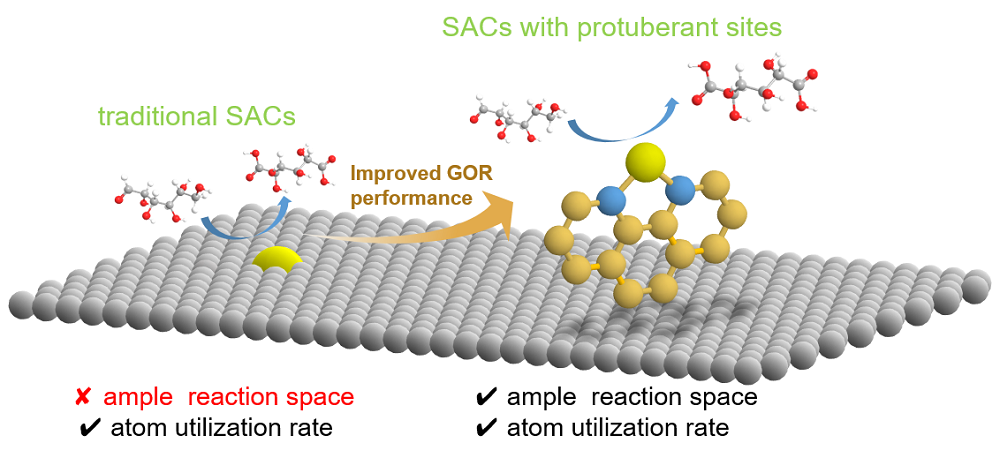

自2011年张涛院士团队等提出“单原子催化”概念以来,研究人员已经发展出丰富的单原子催化剂制备与调控策略,并基于此,尝试在原子级水平上认识非均相催化过程,单原子催化也因此成为非均相催化领域的前沿。由于单原子催化剂的活性位点往往以嵌入载体表面甚至晶格内部的形式存在,可能会在化学反应过程中引入空间位阻,从而导致单原子催化剂性能下降。因此,精确设计和可控合成在一定程度上远离载体表面的单原子活性位点十分重要。

本工作中,合作团队开发了一种新颖的具有“悬浮”式位点的Re单原子催化剂,并结合实验和理论计算证明了在该催化剂中,Re单原子通过垂直于NiO表面的邻菲罗啉配体配位而“悬浮”于载体NiO表面。理论计算进一步表明,该催化剂独特结构的热力学稳定性来源于quasi-CH3ReO3-phen结构与NiO载体之间的氢键和静电相互作用间的协同。合作团队应用该催化剂于葡萄糖电催化氧化反应中,发现具有垂直配体的“悬浮”式Re单原子催化剂体现出比非垂直结构Re单原子催化剂更加优异的反应性能。为了深入探究该过程的催化机理, 合作团队利用DFT计算了葡萄糖到葡萄糖二酸产物的氧化过程网络,为理解该种具有独特结构的单原子催化剂的催化行为提供了理论基础。该研究证明了在面对大分子的催化反应中实现构建具有垂直配体配位结构的单原子催化剂的可能性,同时为降低单原子催化剂的反应位阻提供了新的设计思路,这对于开发适用于涉及大分子转化过程的单原子催化剂具有重要意义。

相关研究成果以“"Suspended" Single Rhenium Atoms on Nickel Oxide for Efficient Electrochemical Oxidation of Glucose”为题,发表在《美国化学会志》(Journal of American Chemical Society)上。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。(文/图 江训柱)

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.4c13368